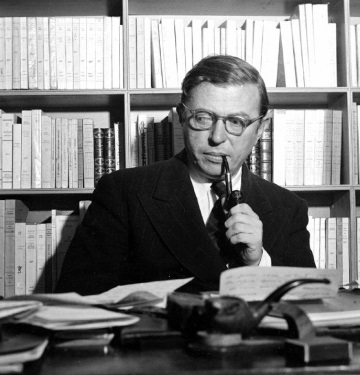

萨特的“他者地狱”

萨特的“他者地狱”

什么是他者地狱?表面上看,一个他者的出现就是地狱,人是绝对自由的,但是当有一个他者在场时,你就从主体变成了一个客体,从自我变成了他人眼中的自己,他者的凝视让你丧失了主体性也丧失了绝对的自由,因而“他人即地狱”,举个例子,你喜欢一个女孩子,非常的希望她也喜欢你,但是她不喜欢你,你没有办法改变她的想法,因为你在他那里只是客体。

萨特本人曾对其解释到,他并不是笼统的指他人就是地狱。他的意思实际上是指:在死后,我们被冻结在他人的视野中,再也抵挡不了他们的解释。活着的时候,我们仍然可以做些什么,来控制我们留给别人的印象;一旦死去,这种自由便会荡然无存,而我们只能被埋葬在其他人的记忆和知觉当中。

但是这么看来,人活着和死了的存在形式没什么两样,都是他人的知觉和记忆,区别就是活着的人有自己的知觉。

不过,对于活着的人来说,知觉所至,才有意义。

“他者即地狱”,也是“自我即地狱”,他者之间的分裂其实就是自我内部的分裂,自我认同可以分为两个层面,一个是我认为的真正的自己是什么样子的,这个认同是一种镜像性的,是想象性的,可以理解为理想的自我,另一个层面是,他者眼中的我是什么样子的,这也是想象性的,即:在我的想象中,他人眼中的我是什么样子的,可以称之为自我的理想,自我认同的这两个层面,总是不能完全的闭合,他总是有裂缝的,我永远不可能是在他者眼中的“完全真正的我”,也就是我总是觉得,别人不能真正的理解我。问题是,这个“真正的我”是想象构建的,而他者的目光,也是想象性的,是自我感受到的一种外部的凝视,这种凝视会被想象成,对“我”无所不知的,能看透自己目光,所以我们会变得心虚,我们会想去证明我真的是我想象的的那个我,以此来补足和理想自我之间的裂缝,这其实就是一种自我向自我的声明和辩护。

所以我认为这个他者,就是主体想要成为自我必须站到的位置,这是自身中的他者,是不得不得分裂。

我是谁?我们只能借助外部的一个视角来回答,我是一个男人,我是一个打工人,这些都是身份性的角色,身份是帮助他人来定位我的,但是他也同时帮助自己从外部进行认同;但是另一个自我会说:我不是这些标签,我就是我,这是一个同意反复,这个我,就只剩下一个纯粹的不是,他就变成了一个“空指”;

这两个方向的回答导致了我们既要不断寻求外部的认同,还要不断拒绝外部给我们的定义

所以“他者即地狱”一定要是三个人,因为两个人可以形成合作互欺的关系,儿第三个人就形成了他者

但实际上,并不存在二人关系,任何两个人之间都是三者关系。每个人都面对一个,想象中的自我,想象的他人,和一个真正的他人。我们会把对那个想象他人的要求投射在真实的他人身上,要求或者说是企图通过对方来维持理想的自我。然而对方也是一样,对方也想要利用你来维持他的理想自我,这时主体性的争夺,这是个三元关系,然而这个虚假的主体性总是会被那个第三者,就是想象中那个无所不知的大他者的凝视所揭穿。

举个例子,你在蹦迪,然后意识到有个摄像头,瞬间蹦迪就不香了,这是因为他者 内部的他者。

在真实社会中,我们却可以维持表面的和平,甚至找个朋友,结成友谊,因为我们会刻意的遗忘或者忽视掉“伊奈司”在场,而也臣由于现实中每个人的自我都无法闭合,社会才能继续这个大型的“过家家”。

假如两个自我可以完美闭合了,那么可能不是变成了阿 Q,而是一种精神病

对于这种分裂的感受,我们现代人可能感受非常的强烈,一边渴望别人给自己朋友圈点赞,对于目光的渴求,一边是一种被凝视的焦虑。

读了萨特,他也有这比较积极的启示:你是你的行为,而不是你的想法,至少不是你的盘算,想要减少这个分裂,你可以尽可能的把自己给实现出来

什么是他者地狱?表面上看,一个他者的出现就是地狱,人是绝对自由的,但是当有一个他者在场时,你就从主体变成了一个客体,从自我变成了他人眼中的自己,他者的凝视让你丧失了主体性也丧失了绝对的自由,因而“他人即地狱”,举个例子,你喜欢一个女孩子,非常的希望她也喜欢你,但是她不喜欢你,你没有办法改变她的想法,因为你在他那里只是客体。

萨特本人曾对其解释到,他并不是笼统的指他人就是地狱。他的意思实际上是指:在死后,我们被冻结在他人的视野中,再也抵挡不了他们的解释。活着的时候,我们仍然可以做些什么,来控制我们留给别人的印象;一旦死去,这种自由便会荡然无存,而我们只能被埋葬在其他人的记忆和知觉当中。

但是这么看来,人活着和死了的存在形式没什么两样,都是他人的知觉和记忆,区别就是活着的人有自己的知觉。

不过,对于活着的人来说,知觉所至,才有意义。